運送業(運転者、ドライバー)の働き方改革

オンラインセミナーを開催します。

2021年9月24日金曜日 13:30~15:00、運送業の社長様や労務管理ご担当者様向けにオンラインセミナーを行います。

内容は「運送業の社長様必見、ドライバーの働き方改革を見据えた歩合給導入セミナー」

働き方改革後には残業時間が抑制され、時間に応じて給料を支払っている運送会社は給料体系の見直しに迫られることになります。

さらには後を絶たない未払い賃金、残業問題にも有効な歩合給の導入方法についてご案内します。

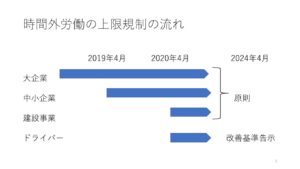

時間外労働の上限規制はいつから始まるのか?

働き方改革での法定時間外労働時間の上限規制

| 働き方改革前 | 働き方改革(原則=ドライバー以外) | |

| 労働基準法 | 1日8時間、1週40時間 | 左と同じ |

| 労使協定(36協定) |

1か月45時間、1年360時間まで |

左と同じ |

| 特別条項 | 実質上限なし |

・通常予見できない臨時の場合のみ ・1年間で720時間まで(法定休日労働を除く) ・1か月で100時間未満(法定休日労働を含む) ・45時間を超える月は年間6回まで ・2~6か月平均で80時間以下(法定休日労働を含む) |

改善基準告知(ドライバーのみ)の主な改正点(2024年4月~)

| 改正前(~2024年3月) | 改正後(2024年4月~) | |

| 法定時間外労働時間 |

1,170時間程度(法律に明記なし) (1日の所定労働時間8時間、1時間休憩) |

年間960時間(労働基準法) (休日労働を含まず、各月の上限は無し) |

| 拘束時間(改善基準告知) |

年間最大 3,516時間 月間最大 293時間

1日 原則 13時間 例外 16時間 |

年間最大 3,300時間 月間最大 284時間

1日 原則 13時間 例外 15時間 |

| 休息期間(改善基準告知) |

原則 連続8時間 例外 分割休息は10時間 |

原則 連続9時間 例外 2分割休息は10時間 |

【注意】この改善基準告知が適用されるのは、2024年4月1日以降に始まる36協定の開始日からとされています。

- 36協定が4月1日から始まる会社は、2024年4月1日から適用開始

- 36協定が1月1日から始まる会社は、2025年1月1日から適用開始

- 36協定が3月26日から始まる会社は、2025年3月26日から適用開始

実際の運行への影響

現行の改善基準告知と改正後の改善基準告知を、1日の拘束時間を13時間として比較します。

【現行】

月間拘束時間 293時間 ÷ 13時間 = 22.53日

【改正後】

月間拘束時間 284時間 ÷ 13時間 = 21.86日 ⇒ 約1日減

275時間 ÷ 13時間 = 21.15日 ⇒ 約1.5日減

※拘束時間(労働時間+休憩時間)が短くなるが、ドライバーの確保を考えると給料を下げることはできないので、給料水準を維持できるよう給料体系を変更します。

2024年問題対策で最初にすることは、

拘束時間・労働時間・残業時間を集計して、現状を確認する!

次に、給料水準維持のために給料体系の変更をおススメします。

![]()

働き方改革の概要

(1) 残業時間の上限規制

原則として、残業時間の上限を月間 45 時間、年間 360 時間未満(年間単位の変形労働時間制の場合 は、月間 42 時間、年間 320 時間)と定めていますが、特別条項付きの 36 協定では、単月 100 時間未満(休日労働含む)、 年間 720 時間、複数月平均 80 時間を上限として規制します。

原則として、残業時間の上限を月間 45 時間、年間 360 時間未満(年間単位の変形労働時間制の場合 は、月間 42 時間、年間 320 時間)と定めていますが、特別条項付きの 36 協定では、単月 100 時間未満(休日労働含む)、 年間 720 時間、複数月平均 80 時間を上限として規制します。

2019年(平成 31 年) 4 月 1 日から始まる 36 協定からこの規制が適用されます(中小企業は 2020年4月1日から)。

自動車運転者(ドライバー職)は、2024年4月から年間最大960時間までになります。

なお、

- 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満

- 時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80時間以内

- 時間外労働が月45時間を超えることができる のは年6か月まで

とする規制は適用されません。

(2)時間外割増率の変更

普通残業割増率は25%ですが、普通残業時間が60時間超になると割増率50%以上

(大企業では実施されていて、2023年4月から中小企業にも適用)

(3) 有給休暇取得義務

10 日以上の有給休暇を付与された人に対して、付与日から1年間で毎年 5 日以上の年次有給休暇を取得させることが義務化されました。

(4) フレックスタイム制の改正

フレックスタイム制の清算期間の上限を 1 か月から 3 か月に延長しました。

(5) 同一労働同一賃金

正規雇用者と非正規雇用者との不合理な待遇差が禁止されます。郵便会社事件、長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件等、正規雇用者と非正規雇用者間の格差が不合理かどうか争われた事件の判 例を見ると、今後は非正規雇用者の諸手当の見直しが迫られる傾向です。

働き方改革のスケジュール

| 大企業 | 中小企業 | |

|

2019年(平成31年)4月 |

残業時間の上限規制 (※1 例外あり) |

|

| 2019年(平成31年)4月 |

・有給休暇の取得義務 ・高度プロフェッショナル制度の創設 ・フレックスタイム制の改正 ・勤務インターバルの努力義務 ・産業医、産業保健機関の強化 |

左同 |

|

2020年(令和2年)4月 |

同一労働同一賃金 |

残業時間の上限規制 (※1 例外あり) |

|

2021年(令和3年)4月 |

同一労働同一賃金 | |

|

2023年(令和5年) |

残業時間60時間超の割増率50%以上 |

(※1)残業時間規制の例外

- 建設の事業は、2024 年(令和6 年)4 月 1 日から実施(災害復旧事業は適用無し)

- 自動車運転業務は、2024 年(平成 36 年)4 月 1 日から実施(上限時間は年間 960 時間とする)

運送業の働き方改革の注意点

1.有給休暇の取得義務(2019年4月から)

有給休暇は、本来の出勤日に取得しなければならず、所定休日になっている土曜日に有給消化させることはできません。1日の所定労働時間が8時間の会社では、年間最低休日数は105日ですので、その他に5日以上の有給消化をさせなければなりません。ただし、結果として105日の休日が取れなかった場合でも、法律で定められた割増賃金を支払えば労働させることはできます。しかし、この場合は、残業時間の上限規制に注意します。

2.残業時間の上限規制

原則として、残業時間の上限を月間 45 時間、年間 360 時間未満(年間単位の変形労働時間制の場合 は、月間 42 時間、年間 320 時間)、特別条項付きの 36 協定では、単月 100 時間未満(休日労働含む)、 年間 720 時間、複数月平均 80 時間の上限が定められましたが、運転業務従事者は、2024年3月末までは改善基準が適用されます。しかし、改善基準が適用されるのは、自動車運転者だけですので、事務職や倉庫業務は冒頭の規制が適用されます。

3.36協定の書式変更

残業時間の上限規制導入に伴い、36協定の様式が変わります。ただし2024年3月までは、自動車運転者の残業規制は現行のものにありますので、運転者用の36協定とその他の業務(事務職、倉庫業務)との2通りの36協定を作成して、届け出なければなりません。

4.同一労働同一賃金

原則として、2020年4月から(中小企業は2021年4月から)正規雇用者と非正規雇用者との不合理な待遇差が禁止されます。

5.残業時間60時間超の割増率50%以上

現行の普通残業割増率は25%以上ですが、2023年4月から、普通残業時間が60時間超になると割増率50%以上に引き上げられます。

1か月の普通残業時間が90時間とすると(時間給1,000円として)

(現行)1,000円×125%×90時間=112,500円

(改正)(1,000円×125%×60時間)+(1,000円×150%×30時間)

=75,000+45,000=120,000円

または

(1,000円×125%×90時間)+(1,000円×25%×30時間)

=112,500+7,500=120,000円

その差は、7,500円の増加

![]()

【無料】特別レポートプレゼント!

無料特別レポート「会社を守る4つの盾 ~ 給料体系、賃金規程、労使協定、給与明細」を無料でプレゼント

無料特別レポート「会社を守る4つの盾 ~ 給料体系、賃金規程、労使協定、給与明細」を作成しました。

内容としては、

(1)シンプルでスッキリした給料体系

(2)分かりやすい賃金規程

(3)合法な労使協定

(4)明解ではっきりとした給与明細

の4つで賃金トラブルを予防します。

となっている全26ページの特別レポートです。

賃金トラブルから会社を守るため、正々堂々とした給料体系を導入したい、賃金規程を見直したい、合法的な労使協定を締結したい、従業員に疑われない給与明細を作成したい、以上のような運送会社の社長様、労務管理ご担当者様に

特別レポート「会社を守る4つの盾 ~ 給料体系、賃金規程、労使協定、給与明細」

をお送り致します。当事務所は、これまで40社以上の運送業者の就業規則や賃金制度の見直しを行いました。運送業向けの労働契約書(労働条件通知書)、退職合意書、業務注意書、業務指導書、就業規則、賃金規程、退職金規程、各種労使協定の作成、届出等を行うことにより労働トラブルの予防はもちろんのこと、自動車運転者を対象とした労働時間規制である「改善基準告示」に適用した労務管理体制の構築に効果を発揮しております。

《 注意 》 この無料特別レポートは、就業規則や賃金規程のひな型ではありません。

>>こちらのお問合せフォームからお申し込みください。

お問い合わせフォームのお問合わせ内容に「無料特別レポート希望」と入力してください。